プロフィール

植村直己(Naomi Uemura)さんは1941年2月兵庫県生まれ。田んぼが広がる豊かな自然の中、農家の家庭で育ちました。高校卒業後は地元の運送会社にいったん就職しますが翌年大学受験に挑戦し、明治大学農学部に入学。大学で山岳部に入部し、山と冒険の虜に。卒業後はアルバイトでためたお金を持って、ロサンゼルスへ単身渡米。後、フランスへ渡り、スキー場で働いてまたお金を貯めます。放浪4年半の間に、ゴジュンバ・カン峰・ケニア山・キリマンジャロ・モンブラン・マッターホルン・アコンカグア登頂やアマゾンいかだ下りなど、数々の単独冒険記録を樹立。1970年には日本山岳会エベレスト偵察隊に参加、日本人として初めてエベレストの山頂に立ちました。

続いて、アラスカのマッキンリー山登頂に成功し、五大陸の最高峰をすべて制覇。その後、北極圏1万2千キロ・北極点到達・グリーンランド横断犬ぞり単独冒険などを成功させ、世界中の人に冒険家として知られるようになります。次の目標を南極大陸横断と南極大陸最高峰ビンソン・マシフ登頂におき準備を進めていましたが、1984年2月、南極への準備の一つと考えられる冬のマッキンリーへ登頂後、消息を絶ってしまいます。明治大学OBが捜索隊を編成、3月に5200mの雪洞に遺品が発見されました。

その勇気ある行動と功績が讃えられて、4月に国民栄誉賞を受賞。6月、グリーンランド南端の山が「植村峰(ヌナタック・ウエムラ)」と命名されました。1994年には生まれ故郷の豊岡市に植村直己冒険館が開館、1996年に植村スピリットを継承する植村直己冒険賞が樹立。また、生家の近くには「植村直己ふるさと公園」が整備されています。歴代5人目となる国民栄誉賞の他にも、1975年に第13回歴程賞(歴程同人)、1977年に昭和51年度朝日体育賞(朝日新聞社)、1978年に第26回菊池寛賞((財)日本文学振興会)、1979年にバーラー・イン・スポーツ(スポーツ勇敢賞・イギリス)、明治大学名誉博士学位受賞、「植村峰」認定証(デンマーク大使)、ビックスポーツ特別功労賞(テレビ朝日)など、さまざまな賞を受賞しています。

プライベート

植村直己さんは父・藤治郎さん、母・梅さんの7人兄弟の末っ子として農家に生まれました。上郷は豊岡盆地の南に位置しており、植村さんは東南に山を背負い、西には円山川が悠々と流れ、川のむこうには国府平野が広がるという素晴らしい自然の中で育ちました。小学校時代は近くの円山川周辺で自家の但馬牛に草を食べさせるのが日課だったといいます。近くの府中小学校、府中中学校を卒業し、豊岡高等学校へ進学。勉強は特別好きでもなく、控えめで目立たない平凡な子どもだったとのこと。しかし、同時に負けん気が強く、人目を引こうとする自意識の強さも持ち合わせていたようです。

高校卒業と共に運輸会社の東京出張所に勤務しますが、やはり大学へ行きたいと思い、一年遅れで明治大学農学部に入学、同時に山岳部へ入部。明治大学の山岳部は伝統的に有名で、入部後は勉強そっちのけで山登りに明け暮れました。入部のきっかけは、故郷の自然が恋しかったことも一因だったようです。それまで大した登山経験のなかった植村さんは、新歓合宿の白馬岳登山で最初に動けなくなった悔しさをバネに独自のトレーニング法を編み出し、年間120日から130日山に入って鍛え、山岳部で指導的立場にまでなったといいます。

1974年、書道教師をしている野崎公子さんと知り合って結婚。夢を追いかけ定職を持たない植村さんのことを、公子さんは保護者のように学習塾の収入で支えました。植村さんは遠征先や旅先から数多くの手紙やスケッチを残していて、その中でも婚約者そして妻となった公子さんに宛てた手紙には公子さんへの気遣いや愛情がにじみ出ており、山行の様子や挑戦への思いを伝えた品として今も残されています。

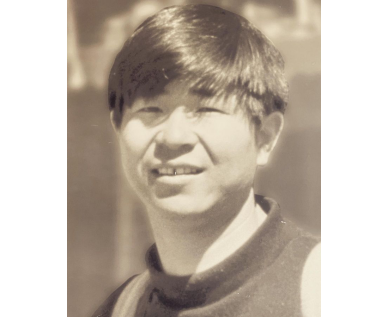

植村直己と妻の植村公子

植村さんの性格を語る上で有名な「北極圏を単独犬ゾリで12000キロ横断する」冒険からのエピソードを一つ。旅の初めのうちは主人として犬たちに対して厳しく振るまっていた植村さん。犬ゾリ用の犬はあくまでも使役犬なので、一般的にはペットのように可愛がることはありません。ですが、犬たちと毎日を共に生き、襲いかかってくる大自然の困難をくぐり抜けていくうちに、使役犬として扱っていた犬たちが大切な仲間以上のように思えてきたといいます。かつては「家畜」として見ていた犬たちが、「家族」へと変わる瞬間。それは、冒険そのものがいかに人間の内面を映し出すかを物語っています。

関連書籍

青春を山に賭けて(1971年・毎日新聞社)

極北に駆ける(1974年・文藝春秋)

北極圏一万二千キロ(1976年・文藝春秋)

北極点グリーンランド単独行(1978年・文藝春秋)

冒険(1980年・毎日新聞社)

冒険と人生(1980年・聖教新聞社)

男にとって冒険とは何か(1981年・潮出版社)

エベレストを越えて(1982年・文藝春秋)

植村直己の冒険学校(1986年・文藝春秋)

写真集 植村直己記念館(1990年・文藝春秋)

植村直己と山で一泊(1993年・小学館)

植村直己 妻への手紙(2002年・文藝春秋)

植村直己挑戦を語る 対談集(2004年・文藝春秋)

別冊文藝 植村直己 夢・冒険・ロマン(2004年・河出書房新社編)

青春を山に賭けて・文春文庫(新装版)(2008年・文藝春秋)

活動年表

生涯にわたり人間の可能性に挑戦し続けた冒険家・植村直己氏

植村直己さんは明治大学山岳部時代に山と冒険の魅力にとりつかれ、1966年にモン・ブラン、1966年にキリマンジャロ、1968年にアコンカグア、1970年にエベレスト、1970年にデナリ(マッキンリー山)の五大陸最高峰登頂を世界で最初に成し遂げました。しかもエベレスト以外は単独です。そして、1974年12月から1976年5月にかけてグリーンランドからカナダ、アラスカまで北極圏1万2000キロを単独犬ぞりで走破し、「世界のウエムラ」の名を不動のものにしました。それでは植村さんの生涯を振り返ってみましょう。

1941年〜1960年

1941年、兵庫県城崎郡国府村(現・兵庫県豊岡市)上郷(かみのごう)に7人兄弟の末っ子として生まれる。1956年、兵庫県立豊岡高等学校入学。1960年、明治大学入学、同時に山岳部入部。

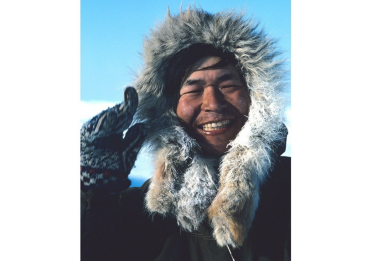

若い頃の植村直己

1961年〜1965年

1964年明治大学卒業、片道切符のみで移民船でアメリカのロサンゼルスへ。ぶどうつみのアルバイトで登山の資金を稼ぐが、観光ビザで農場でアルバイトをしているのが見つかり、国外退去となる。フランスへ渡り、イタリア国境に近いモルジンヌのスキーで働く。1965年明治大学ゴジュンバ・カン遠征隊に飛び入りで参加。未踏峰ゴジュンバ・カン(7,646m)にシェルパのペンパ・テンジン氏とともに初登頂。再びフランスに戻る。

1966年〜1970年

1966年、ヨーロッパ最高峰モンブラン単独登頂(4,807m)、マッターホルン単独登頂(4,478m)、ケニア山レナナ峰登頂(4,985m)、アフリカ最高峰キリマンジャロ単独登頂(5,895m)、モンブラン(ヨーロッパ最高峰:4807m)に単独登頂する。1967年、キリマンジャロ(アフリカ最高峰:5985m)に単独登頂する。フランスを離れ南米に渡る。1968年、アンデス山脈エル・プラタ登頂(6,503m)、南アメリカ最高峰アコンカグア単独登頂(6,960m)、無名峰(5,700m)に初登頂し「明治峰(ピッコ・デ・メイジ)」と命名。アマゾン川(6,000km)をイカダで下る。アラスカのサンフォードに登頂(4,940m)、マッキンリーの単独登頂を狙ったが許可が下りず。4年5か月ぶりに日本に帰国。1969年、日本初のエベレスト遠征隊の偵察隊に選ばれ、未登の南壁に8000mまで試登。そのままネパールに滞在し、翌春の本隊を迎える。1970年、世界最高峰エベレスト(8,848m)に松浦輝夫氏とともに日本人として初登頂(日本山岳会エベレスト登山隊)。北アメリカ最高峰マッキンリー単独登頂(6,194m)。世界初の五大陸最高峰登頂者となる。

日の丸とネパール国旗を手に、エベレスト(8,848メートル)の頂上に立つ植村直己隊員

1971年〜1975年

1971年1月、山学同志会の仲間とともに冬期グランド・ジョラス北壁(4208m)に登頂。5月、国際エベレスト登山隊(隊長:ノーマン・ディレンファース/アメリカ)に参加。8250mまでルートを伸ばした。10月、日本列島3000キロを徒歩で縦断。1972年グリーンランド最北の村シオラパルクで暮らす。9月、グリーンランド最北の村に入り、犬ぞりの技術や極地での生活を習得するため約1年間にわたりエスキモーと共同生活を始める。1973年3月、グリーンランド西海岸を単独犬ぞりで往復、3000kmを走破。1974年から北極圏(12,000km)単独犬ゾリの旅に出発、1976年6月まで313日間に渡ってグリーンランド、カナダ、アメリカ(アラスカ)の3ヶ国を走破し、北極圏1万2000キロの冒険を達成。1975年、カナダ北西部のアンダーソン・ベイで越夏。第13回歴程賞(草野心平主宰、同人誌「歴程」)を受賞。北極圏1万2千キロ単独行の「試心」が受賞理由だった。

1976年〜1980年

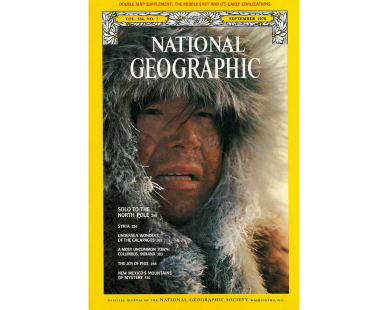

1976年、アラスカ・コツビューに到達、北極圏(12,000km)を走破。1978年、世界初の北極点単独犬ゾリ到達。続いて世界初のグリーンランド(3,000km)単独犬ゾリ縦断。これらの業績で海外から高い評価を得た。同年、第26回菊池寛賞を受賞。日本人として初めてナショナル・ジオグラフィック誌の表紙を飾った。1979年、イギリスのバーラー・イン・スポーツ(スポーツ勇敢賞)を受賞。1980年冬期エベレスト登山隊とともに厳冬期アコンカグアに登頂。日本冬期エベレスト登山隊長として日本を出発。厳冬期アコンカグア(6960m)に登頂する。

ナショナル ジオグラフィック (1978 年 9 月号)

1981年〜1984年

1981年、隊長として冬のエベレストに挑戦するが強風のため8000mで断念。仲間の竹中昇を失う。1982年、南極大陸3000キロの犬ゾリ単独走破と同大陸最高峰ビンソン・マシフ登頂を計画するが、フォークランド紛争のためアルゼンチンの協力を得られず計画を断念する。1983年、ミネソタの野外学校にアシスタントインストラクターとして参加。1984年2月12日、43歳の誕生日当日に世界初となる厳冬期マッキンリー単独登頂に成功。しかし、翌13日の無線交信を最後に消息を絶つ。その後、後輩にあたる明治大学山岳部が2度捜索隊を派遣したが発見されず。わずかに植村が登頂の証拠として山頂付近に立てた「日の丸」の旗竿と、最終キャンプ地の跡に残された植村の装備の一部が遺品として発見された。同年4月、追悼と称揚の意を込めて日本政府から歴代4人目となる国民栄誉賞が贈られた。また、6月にはグリーンランド南端の山が「植村峰(ヌナタック・ウエムラ)」と命名された。

1984年1月、デナリ(マッキンリー)出発直前の植村直己さん。登山基地・タルキートナの飛行場で

まとめ

植村直己さんは、生涯を通じて人間の未知なる可能性に挑み続けた冒険家でした。自然の厳しさに直面しながらも、常に自らが自然に順応する方法を選び、辺境の地に暮らす人々との交流を通じて時代を超える地位を築きました。短い人生ながらも華々しい成果を上げた植村さんですが、決して名声を求めず常に控えめで純朴だったことで、多くの人々に深い感銘を与えました。彼の数々の冒険は、どんな状況下でも豊かな人間性を持って目標に向かって努力すること、そして、極限状態でも変わることのない信念を持つことの大切さを教えてくれているのではないかと思います。

植村峰に最も近い村ナルサスワックにグリーンランドを領有するデンマーク政府によって設置された植村直己を顕彰するレリーフ

植村さん自身、「皆それぞれが何か新しいことをやること、それ自体が冒険なんだ」と表現しており、彼の冒険はただの挑戦以上のものであったと言えるでしょう。生誕地である豊岡市には、植村直己冒険館が1994年に開館。この施設は植村さんの哲学や技術、そして彼が大切にした人との心のつながりを後世に伝えるための場所として設けられました。さらに、「ウエムラ・スピリット」を永く後世に伝えるため植村記念財団は1992年、東京に植村冒険館を設立。ここではご家族から譲り受けた装備品や彼の活動を伝える写真の展示、関連する図書の貸出や、自然を体験する事業などを行っています。植村さんをもっと知りたい、という方はぜひ訪れてみてください。