湯川秀樹

湯川秀樹(ゆかわ・ひでき)さんは日本人として初のノーベル物理学賞を受賞した昭和期の物理学者です。「原子核内に陽子と中性子をつなぎとめる役割の新粒子が存在する」という「中間子論」を発表。 その後の素粒子論は理論物理学の一分野に大きな影響を与えました。ここではそんな湯川秀樹さんのプロフィールを紹介しながら、その人物像に迫ります。

プロフィール

湯川秀樹(Hideki Yukawa)さんは1907年東京生まれ。京都帝国大学理学部物理学科で理論物理学を学び、大阪帝国大学理学部講師、同助教授等を経て、14年母校の教授に就任。中間子の存在を1935年に理論的に予言、1947年、イギリスの物理学者セシル・パウエルが宇宙線の中からπ中間子を発見したことで湯川理論の正しさが証明され、1949年、ノーベル賞を受賞します。プリンストン高等研究所やコロンビア大学で教鞭をとった後、28年新設された京都大学基礎物理学研究所の所長に。1954年、アメリカの水爆実験に衝撃を受け、以後、世界科学者会議を開催するなど核兵器と戦争の廃絶を訴え続けました。文化勲章受章。著書に「素粒子」「現代科学と人間」などがあります。

プライベート

湯川秀樹さんは、地質学者の父・小川琢治、母・小雪の三男として東京に生まれました。翌年、父が京都大学教授となってからは京都で育ちました。2人の兄と1人の弟がおり、のちに長兄・小川芳樹さんは冶金学者、次兄・貝塚茂樹さん(旧姓・小川茂樹)は東洋史学者、弟・小川環樹さんは中国文学者と学者一家になります。両親は子供たちを幼い頃から学者にするつもりだったようで、学校の成績のために勉強するのではなく、好きなことや素質にあったことを深く追及するように教育していたようです。

湯川秀樹ファミリー

湯川秀樹さんは小学校に入る前から、「論語」など中国の四書五経の素読を祖父に習い、中学時代に「荘子」に出会い生涯心酔。西洋の歴史書にも夢中になり、外国小説の翻訳も手あたり次第に熟読。その一方で幾何学にも熱中し、高等学校では哲学書に夢中に。哲学者・田辺元氏の「科学概論」や「最近の自然科学」を読み、物理学への関心を高めていきました。

小さい頃は大人しく目立たない性格で、無口でものを言わない少年でした。父親からは、「何を考えているか分からん」と言われたこともあったそうです。子どもの頃のあだ名は「イワンちゃん」。叱られても弁解せず、面倒な事はすべて「言わん!」の一言で済ませたからだったそう。ただ、本人は当時人気だったトルストイの「イワンの馬鹿」が由来では、と後に回想しています。

少年時代から非常に賢く、中学を4年で終え、飛び級で三高(現京都大学)に進学。高校2年生のころから物理学の文献を求めて、丸善京都支店の洋書コーナーに通い、数学と物理学の本棚の前で長い時間を過ごしたということです。

幼少期の科学者の卵らしいエピソードとしては、「物質はいったいどこまで小さくすることができるのか」という問題について兄と議論になり、兄は「分子が一番小さく、それ以上小さくできない」といい、湯川さんは、「もっと小さい単位に分けることができる」と主張。結局、兄に言い負かされてしまった湯川さんですが、その後分子よりも小さい原子が登場し、さらに小さな原子核と電子が発見。幼いころから、既に物理学者であったということがこの話から伺えます。

親友は朝永振一郎氏。2人はライバルであり、よき友人でした。同じ中学・高校・大学と同期入学、揃って理論物理学の道へ進み、京都帝大の研究室では机を並べて研究に没頭。朝永氏も1965年にノーベル物理学賞を受賞しています。ちなみに朝永氏の小さい頃のあだ名は、病弱で泣いてばかりいたことから「泣き虫しんちゃん」だったそう。

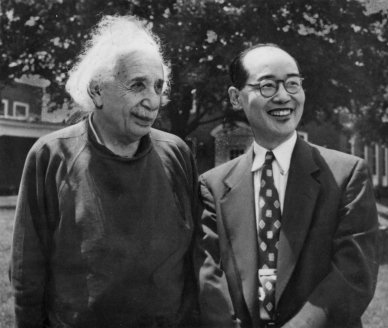

湯川秀樹(左)と朝永振一郎の間

1932年に湯川スミさん(父・玄洋は大阪の胃腸病院長)と結婚しましたが、新婚当初、スミさんは「医者の娘だから医者のことはわかるが学者の妻はどうしたらいいのか」と質問。湯川さんは「静かに勉強ができるようにして欲しい。望むことはそれだけです」と答えたそうです。スミさんは何かと忙しい夫の秘書役に徹し、1966年にはダーム・コマンデール勲章(世界平和のために尽くした功労による最高の貴婦人賞)を受賞。1977年には世界連邦建設同盟名誉会長に、1988年には世界連邦運動名誉会長、1996年には世界連邦運動協会名誉会長に抜擢されています。著書に「苦楽の園」があります。

湯川秀樹さんは生涯にわたり直接弟子を育てるということをせず、みずから新天地を開拓させようとしました。彼は素粒子物理以外にも、宇宙物理、プラズマ物理、生物物理、生物学、情報学などの新分野を研究し、また、文化や思想などにも興味を持ちました。なかでも中国の思想文化に深い理解を示し、とくに老荘を好んだといいます。さらに、数多くの和歌を残し、旅や対談を好んだということです。

湯川秀樹博士がコロンビア大学の教授室で愛用した黒板は、 2014年、大阪大学理学研究科に移設。学生が自由に使える理学研究科物理学専攻H棟の7階コミュニケーションスペースに設置されており、学生、教員の活発な議論の場となっています。

幾多の栄誉を受けた湯川さんですが、実は少年時代は孤独で、それが後の平和思想と平和運動に貢献する原動力になったようです。

アインシュタインと交流があり、日本人である湯川秀樹にアインシュタインは、アメリカの日本への原爆投下を食い止めることができなかったことに対して涙を流して謝罪したそうです。そして、湯川さんにこう言いました「私と一緒に、核兵器全廃の運動をしてほしい」と。そういった出来事が、後にラッセル=アインシュタイン宣言として実を結んでいきました。

湯川秀樹さんは「未知の世界を探究する人々は地図を持たない旅人である」「一日生きることは、一歩進むことでありたい。」 「取り返しのつかない大きな失敗をしたくないなら、早い段階での失敗を恐れてはならない。」「独創的なものは初めは少数派 多数というものは独創ではない」など、多くの名言を残しています。

米国プリンストンにある高等研究所でアインシュタインと語る湯川=1953年6月撮影

活動年表

それでは湯川秀樹さんの生涯を年代ごとに振り返ってみましょう。

1907年〜1930年

1907年1月23日、地質学者、小川琢治の三男として東京に生まれる。1歳の時に父が京都帝国大学教授となったので京都に転居。1913年、京極尋常小学校に入学。1919年、京極尋常小学校を卒業、京都府立第一中学校に入学。1923年、京都第一中学校四年修了、第三高等学校理科甲類に入学。1926年、第三高等学校を卒業、京都帝国大学理学部物理学科に入学。1929年、22歳で京都帝国大学理学部物理学科を卒業、同大学理学部副手として理論物理学の研究に従事する。

1931年〜1940年

1932年、25歳の時に京都帝国大学理学部講師となる。湯川スミと結婚し、湯川の性を名乗る。大阪市東区に転任。京都大学理学部講師となり、量子力学の講義を担当する。1933年、大阪帝国大学理学部講師を兼ねる。大阪帝国大学の自由闊達な雰囲気の中、素粒子物理学の研究に従事し、中間子論の発展に勤しむ。日本数学物理学会で「核内電子の問題に対する一考案」と題して講演。西宮市苦楽園に移り住む。長男・春洋誕生。翌年、大阪帝国大学理学部専任講師となる。中間子の存在を予想し、日本数学物理学会で発表した。「素粒子の相互作用についてI」を投稿し、この研究成果がノーベル賞受賞につながることとなる。次男・高秋が生まれる。1936年、大阪帝国大学助教授となり理学部に勤務。初の著書「ベーター線放射能の理論」を出版。1938年、大阪帝国大学より理学博士の学位(第584号)を授与される。服部報公賞を受ける。1939年9月、ソルベー会議に招待される。1939年京都帝国大学教授となり理学部に勤務する。1940年、帝国学士院恩賜賞を受賞。

1941年〜1950年

1941年、野間学術賞を受ける。1943年、最年少(36歳)で文化勲章を受ける。1946年、欧文学術誌「理論物理学の進歩」を創刊、帝国学士院会員となる。1948年、プリンストン高等研究所に招かれ渡米。1949年コロンビア大学客員教授となりニューヨークに移る。核力に関する中間子理論によりノーベル物理学賞に輝く。大阪大学名誉教授となる。

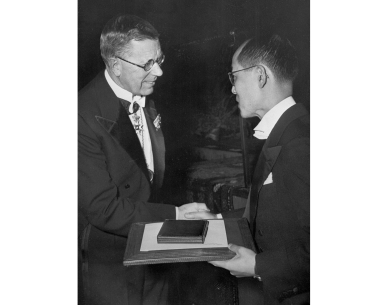

ノーベル賞受賞時の湯川秀樹

1951年〜1960年

1953年、京都大学基礎物理学研究所が新設され所長となる。大阪大学湯川記念室発足。京都市名誉市民となる。1957年ラッセル・アインシュタイン宣言に基づいて、カナダで開かれた第1回パグウォッシュ会議に出席。パリ大学名誉博士を授けられる。1958年、京都市左京区に移る。自叙伝「旅人」を朝日新聞に連載。

1961年〜1970年

1961年、永久平和実現のために世界連邦世界協会会長となって活躍。1962年朝永振一郎氏、坂田昌一氏らと第1回科学者京都会議を開く。1966年、「原子論と空間時間の分割性」を発表し、素領域理論を提唱する。1967年、西ドイツ国プール・ル・メリット勲章を受ける。モスクワ大学名誉博士を授けられる。1970年、京都大学を定年退官し、同大学名誉教授となる。

1971年〜1980年

1971年、「湯川秀樹自選集」全5巻を出版。1975年、京都で「第25回パグウォッシュ・シンポジウム」が開かれ、完全核軍縮の「湯川・朝永宣言」を発表。1977年、勲一等旭大綬章を授けられる。1978年、東京で開催された第19回エネルギー物理学国際会議の会長を務める。1979年、英文学術論文集「Hideki Yukawa Scientific works」を出版。

1981年

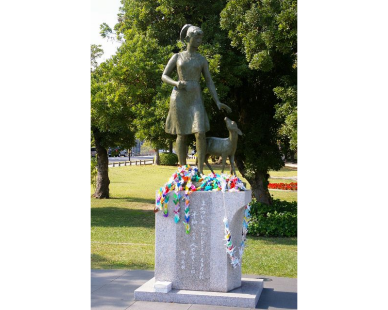

1981年第4回科学者京都会議を主催。核廃絶と新しい世界秩序を求めた。しかし、その10日後に病床で書いた文章「平和への願い」が最後の呼びかけとなり、9月8日急性心不全のため京都市下鴨の自宅で永眠。享年74歳。広島平和公園にある若葉の像の台座には湯川による短歌が刻まれている。

広島平和公園にある若葉

著書

- べーター線放射能の理論(1936年・岩波書店)

- 新粒子論(1939年・共立出版)

- 極微の世界(1942年・岩波書店)

- 存在の理法(1943年・岩波書店)

- 目に見えないもの(1946年・甲文社)

- 量子力学序説(1947年・弘文堂)

- 科学と人間性(1948年・国立書院)

- 素粒子論序説・上(1948年・岩波書店)

- 原子と人間(1948年・甲文社)

- 原子核論(1949年・共著・共立出版)

- 物理学の方向(1949年・共著・三一書房)

- 素粒子論(1951年・共著・共立出版)

- 宇宙船及び中間子論(1955年・共著・共立出版)

- 人間と科学(1956年・中山書店)

- 京都わが幼き日の…(1960年・共著・中外書房)

- 現代科学と人間(1961年・岩波書店)

- 素粒子の探求(1965年・共著・勁草書房)

- 創造的人間(1966年・筑摩書房)

- 平和の思想(1968年・雄渾社)

- 学問のすすめ(1968年・共著・筑摩書房)

- 随想集・心ゆたかに(1969年・筑摩書房)

- 現代の科学?(1973年・中央公論社)

- 科学と人間の行方(1973年・共著・講談社)

- 宇宙と人間7つのなぞ(1974年・筑摩書房)

- 物理講義(1975年・講談社)

- 外的世界と内的世界(1976年・岩波書店)

- 核軍縮への新しい構想(1977年・岩波書店)

- 科学者のこころ(1977年・朝日新聞社)

- Hideki Yukawa Scientific Works(1979年・岩波書店)

- 私の創造論(1981年・小学館)

受賞歴

1940年 帝国学士院恩賜賞

1941年 野間学術賞

1943年 文化勲章

1949年 ノーベル物理学賞

1951年 文化功労者として顕彰される

1964年 ソ連科学アカデミー・ロモノソフメダル

1967年 西ドイツ・ブール・ル・メリット勲章

1967年 ヴァチカンローマ教皇庁・科学アカデミー勲章

1977年 勲一等旭日大綬章

1981年 従二位

1943年に文化勲章を受章した湯川秀樹博士

まとめ

湯川秀樹さんは、日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞し、戦争により荒廃した日本に希望の光を灯しました。その受賞はまさに衝撃であり、占領下の日本人に未来への自信を深く植え付けました。また、湯川さんは科学者としての情熱を持つだけでなく、平和の大切さも人々に訴え続けました。科学と平和の両方で人類に大きな足跡を残したのです。彼の遺したメッセージは未来の世代にもインスピレーションを与え続け、助けとなっていくことでしょう。